二手玫瑰乐队主唱梁龙

乐队和口红

眼前的鸡肉、肥肠、蔬菜和东北特色冻豆腐准备就绪,梁龙一边把它们按照登场顺序摆好,一边琢磨着是不是还缺点啥。我问他,直播备场和演唱会备场的感受一样吗?他没停下手边的活儿,笑着说:“那肯定不一样,现在我觉得演出是最简单的事。”梁龙在沈阳拍电影进组之前,挤出时间匆忙准备了一场直播,不过主题不是让他“出圈”的口红,而是一款火锅底料。

今年6月,梁龙在团队里年轻人的怂恿下,“被逼”拍了美妆vlog,上线几小时就引来近万个转发,这让运营了几年的“二手玫瑰乐队”(以下简称“二手”)微博账号从金V变成了红V,粉丝们不约而同地调侃,“该来的还是来了”。了解“二手”的人对主唱梁龙涂口红早已见惯不怪。1999年,刚刚成立的“二手”被邀请参加哈尔滨第二届摇滚音乐节,主办方看“二手”穿得破破烂烂的,有点区别对待。梁龙十分气愤,出去喝酒解闷,回来之后决心要把其他乐队都“废掉”。他抄起旁边的糖纸,编在自己的辫子上,跟姑娘随便借点化妆品,勾吧勾吧上了台。观众在底下窃窃私语:“这是不是‘民族朋克’啊?”自此之后这一偶然之举成了“二手”的标志性特色——舞台上反串表演的主唱,假睫毛浓密、眼妆厚重、唇色妖艳。

近看没上妆的梁龙,韩式半永久眉毛时刻配合着他丰富的面部表情,两颗饱满的耳垂上耳洞形成了一个个小小的豁儿。他说话自带东北人的幽默感,难怪前一段时间在《吐槽大会》上轻松赢得talking king,当期的主咖是“口红一哥”李佳琦。李佳琦和节目《乐队的夏天》(以下简称《乐夏》)是2019年两个娱乐爆点,梁龙和他们都有点关系,又没关系。网友戏称“梁龙是李佳琦最强的竞争对手”,他把这个梗放在了吐槽的素材里,“我就纳闷了,什么时候出来一个搞摇滚的叫李佳琦?”

《乐夏》的成功在梁龙看来是“偶然中的必然”,就像马东说的“轮也该轮到摇滚乐了”。在节目策划之初,主创团队就找到梁龙,经过几轮接触,梁龙还是拒绝了。“主要原因就是有评委,因为我没法接受下面一个没我懂音乐的人去评价我的音乐,这个太无聊了。”梁龙关注了几期《乐夏》,他不得不感慨制作团队把摇滚乐队的舞台修养补齐了。舞美设计一直以来都是国内摇滚乐手的减分项,但他们确实有足够的内容可挖掘。

“九连真人”是节目中脱颖而出的黑马,“九连”的经纪人黄燎原也曾是“二手”的经纪人。黄燎原认为“九连”和“二手”都和民间音乐有关系,又不完全是民间的。但梁龙并没有在“九连”身上看到自己的影子,他觉得这帮小伙子的状态还挺不当代的。“他们像我们‘70后’在90年代末2000年初做梦的状态。他们那种对音乐的冲动,那种在舞台上不算歇斯底里但有点抽动的状态,很过去时但特别珍贵。”

2000年后,“二手”进入高速发展期,不仅有几十场国内演出,还以唯一一支外国乐队的身份参加了瑞士“雪山音乐节”。当地一家报纸如此评论道:“从它的名字——‘二手玫瑰’中就可以看出其中的文字游戏。主唱梁龙的歌词也不乏双关。他将自己独特的说唱风格和中国东北今天依然流行的传统二人转结合在一起,一人分饰男女两种角色,有点京剧中男演员反串旦角的意味。”可能见惯了像大卫·鲍威这样的摇滚乐手,国外对“二手”阴阳同体的扮相没啥质疑,反倒在国内,“二手”显得“水土不服”了。2003年,“二手”准备在北京展览馆开演唱会,文化局问“二手”为什么要化妆,当时的经纪人黄燎原回答说,因为他们继承了中国戏曲的表演方式。

即便在舞台上化了20年的妆,梁龙现在也没有专职的化妆师,早期更是在演出当地现找人,仅通过几句描述,就把自己的脸交给人家了。开始他会要求“妖艳”一点,2000年到2003年,梁龙把形象具象成“上海舞女”,让对方容易理解,“再过两年发现自己的岁数大了,体形也变了,完全穿不了旗袍,就跟化妆师说,能不能给我画得中性一点,但要夸张”。他不仅经历过良莠不齐的化妆师,也“遭遇”过各种各样的化妆环境。比如在商场滚梯的小斜坡下面,身后堆满了乱七八糟的百货杂物,所有路过的顾客都用异样的眼光看着他化妆。

最有趣的一次经历是在2007年增城音乐节。梁龙在酒店附近找了一个提供化妆服务的理发店,老板叮嘱他一定要在5点之前到,过时不候。梁龙心想,这小店还挺火。结果坐下没多久,老板就对他说:“好了,15块。”那是梁龙印象中最便宜的一次,正常都三五十,贵的一百多。“你可别糊弄我,我可以加钱,今天我有演出。”梁龙急忙说,对方回答:“都这速度。”梁龙照镜子一看也没啥大毛病,转身付钱,发现后面已经站了一排准备化妆的女孩,看打扮像是去夜店上班的。他恍然大悟,原来这老板是专门化夜店妆的,显然,他把梁龙当成了她们中的一员。

现在让梁龙尴尬的是,很多人不见得知道他多年来乐队主唱的身份,但却对“中老年美妆博主”略有耳闻。我问他觉得自己的美妆直播还能营业多久,梁龙很直接地回答说:“这就是一阵风,网红也需要转产,没有不败的行业,尤其是这个年代。”他认为市场是立体推进的,个体爆款之后马上会把这种爆款概念以更新的结构和方式变成全款概念。“心态把握好,愿意玩就玩,然后有一些新的发现,比如因为是美妆博主了,可能我们写首歌对吧?也多了一个作品。”

2019年梁龙演出照

“破鞋”、艺术唱片、记录

“玩现场”的人都知道CD Café在北京是独树一帜的存在,其创办人是摇滚圈元老级人物刘元,人称“中国爵士乐教父”,也曾是崔健乐队的萨克斯手。“二手”到北京的第二场演出就在那儿。因为原定的一支乐队临时有事去不了,突然找到“二手”。梁龙感觉机会来了,他知道那天晚上有很多圈内重要的人会去,精心准备了一番。他回忆,上一场刚结束,自己从另一边穿着旗袍款款走到吧台,往那一坐,小烟一叼,小酒一放,成功吸引了在场所有人的注意力。梁龙臊眉耷眼地瞅了一圈说:“我们是一支从东北来的二手玫瑰,就想问你们这帮老炮儿,崔健啊、秋野啊,大哥你玩摇滚,玩他有啥用?”一下把北京摇滚圈给“炸”了。当晚踩在他脚上的那双大号红色高跟鞋,一穿就是7年。

2007年这双鞋走不动了。一次巡演特别热,梁龙从台上下来发现汗已经把鞋泡囊了,线开了,边也飞了。他想:“算了吧!把它扔掉,换个新鞋。”那一年正好“二手”要去纽约演出,一个画家朋友劝他,这双鞋跟你一辈子了,应该带它出去跟你走一趟。就这样,梁龙勉强穿着它在美国做了场演出,并在回国之后保留了下来。一张黑白照片上,残旧的大码女鞋被镜头特写着,根本看不出它踩踏的这片雪地所覆盖的是一块臭水沟。鞋面上的红色是梁龙找技工在照片上手绘涂上的,就跟还没有彩色照片时的老方法一样。他还用小刀掂量着力度在照片上划了几道印,象征了双腿。梁龙将他这幅艺术作品命名为“破鞋”,英文点出它的双关语“lover”(情人)。

从艺术圈逛了一圈回来之后,梁龙经历了一段困惑的时期。“之前我想做摇滚乐,然后我想有乐队,然后靠音乐谋生,但是当这些东西七七八八地实现了,你并没有一个成就感,因为它是逐步实现的。当然了,过程中你会喜欢艺术,喜欢电影,喜欢新的发现,但你没有认为那是你的方向。”发觉“摇滚”不够了之后,梁龙提出了“为摇滚”。“为摇滚”和“伪摇滚”仅有一字之别,后者是“二手”出道时,被人冠以最多的头衔。面对质疑,梁龙的内心很平静,毕竟从一开始,他和黄燎原对“二手”的期待不是进入中国摇滚史,而是进入中国文化史。一个乐队只要能存活5到8年,无论活跃与否,基本就算在中国摇滚史中留名了。对于如何界定进入文化史,梁龙认为至少要留下点什么。

从2014年开始,梁龙没少“折腾”,办摇滚展、做“艺术唱片”。之前的“原始积累”基本都扔在这些项目的实验上了。他试图在当代文化和艺术市场里找到一条线索或者一个平台,用更复合的方式证明音乐与当代艺术的并存感。在美国,这个东西叫摇滚名人堂。梁龙认为虽然摇滚是舶来品,但在中国已经生根发芽了30年,也应该有一个立足本土的东西。在这个过程中,他得出了“摇滚无用,无所不用”的结论。

“摇滚无用”是“二手”工体演唱会的主题,由来也是个文字游戏,原型是“大哥你玩摇滚,玩他有啥用?”梁龙他们把这句“二手”在北京的第一次正式发声做了拆解。他解释道:“把‘有’字中间的‘二’拿掉,就变成了粤语的‘冇’,没有的意思。”最开始“摇滚无用”只是一个口号,在工体那场演唱会之后,梁龙觉得摇滚乐应该像其他艺术门类一样,无所不用。今年,“艺术唱片”已经做到了第五届。梁龙感觉刚刚找到一点出口。从第一届大家反映看不懂,到有人说“有点明白你要做什么了”,经过了数次改良和尝试。梁龙希望让更多的音乐人和艺术家能一块儿进到这个范围里去玩,去参与,把好音乐做成艺术品一般值得收藏,同时也让好的艺术品通过公共手段进入大众领域。

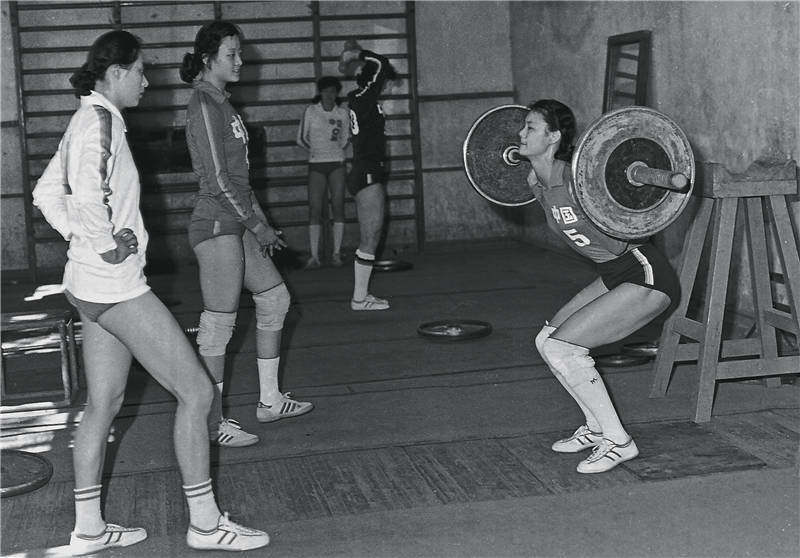

2000年梁龙在舞台上以上海舞女的形象反串演出

梁龙认为整个文化市场,或者说艺术家在内质里存在一个很大的问题——假想敌。“假想敌是你的态度对立方,可能来自你对于文化认知的方式和概念。”很多摇滚乐手在最早的时候认为音乐不能商业,或者说商业就是妥协、商业就不摇滚了。他认为从某种层面来讲,这虚设了或扭曲了假想敌。“关于商业有很多种解读方法,实际上人生下来就是一个商业产品,你就要开始你的衣食住行之旅,你要想办法去生存,你已经开始了一个商业结构。”梁龙承认有一些妥协过分的情况让人没法接受,但不代表上来就说“那是我的敌人”。在他看来,一个艺术家如果把假想敌摆错了,基本上就丧失了艺术创作的可能性。

接下来,不嫌“折腾”的他打算拍一部记录东北的电影。梁龙跟香港演员任达华在拍戏间隙有过一次闲聊。他问任达华“一共拍了多少片”,对方表示,具体数字没统计过,大概有两百七八十部吧。这个数字对于现在的电影从业者来说很难企及,毕竟在香港电影的黄金年代,一个人可能同时出现在7个剧组里。不过更让梁龙印象深刻的是,任达华对他说:我现在的计划很简单,每年不管多忙,一定要拍一部港片,最少一部。任达华解释道,自己已经没有那么多时间记录生活了,无论是肥皂剧还是文艺片,起码见证了他对家乡(香港)发生了什么所做的记录,哪怕是烂片也是一种经历。

“记录”两个字深深扎进梁龙的脑海里。同时,他发现自己“开始忘事了”。“二手”成立的地方叫新华村,离哈尔滨市区大约40分钟车程。第一张专辑将近一半的作品都是梁龙在这个村儿创作的。他跟朋友回忆在村儿里偷鱼的经历时发现自己“记拧巴了”。梁龙认为自己胆小,一定是那个放哨的人。对方纠正了他,放哨的是别人,他才是那个带着大家进去偷鱼的“始作俑者”。于是,梁龙决定赶紧抓住那些即将忘记的经历,比如在“二手”成立之前做保安的故事。他说:“电影是一个记录的开始,后面还有很多东西。”

一个月之前,梁龙开通了个人微博并写道:“时隔20年终于有了自己的个人微博,欢迎交流,虽然交流啥我也不知道。二手玫瑰乐队是我的主业,中老年美妆博主是我的傍尖儿,人民艺术家是我的发展方向。要的不多,就是想偶尔撒娇BB两句。”

梁龙色口红

破圈是找到另一条谋生之路

三联生活周刊:化妆对你来说是角色切换的作用吗?

梁龙:最早登台那会儿有种很大的仪式感,你一看别的乐队好业余,或者好传统,化妆是一个切换状态的过程。但是到了五六年之后,你会有一个疲劳期。就特别反感,一分钟都坐不住的那种感觉,抓耳挠腮地看着别人演出之前又吃又喝,或者在放松,然后你在这必须一动不动地化妆,特别无奈。而且那时候条件也没那么好,比如说到这个城市,你碰到个好化妆师,一化好漂亮,到下一个城市,碰到一个很一般的化得跟鬼一样,它没个标准,所以心里其实有种抗拒。过了那段时间情绪又不一样了,你突然发现这事又变得平和了,不是兴奋,不是勉强。

角色切换的状态是有,甚至我特别好的朋友,在看我化妆的时候会说,前半小时前还是你,但是画完妆之后突然发现不是你了,一下切换到另一个频道。对于我来讲跟戏曲一样,要真不化妆,说实话对我来讲表现起来有点难,表情都不太会做。

三联生活周刊:在音乐现场你问过粉丝里“90后”“00后”有多少人,你很在乎这件事吗?

梁龙:就像开玩笑说的,美妆那个事情是老粉也没掉多少。新粉来了,他也听听我的音乐,我觉得也没什么坏处。对我来讲,他是60、70、80、90,我不在乎,但是市场在乎,平台在乎。包括之前有些公司投我们的巡演,就是关注到我们的观众“90后”生长最快。他说,你知道你的“90后”占比70%吗?我吓了一跳,这话是两年前还不是今年说的。其实我倒想看看一些“70后”还在坚持去现场的,我想看到他们在阅读我的歌词,就像当年我的歌词好像对他们有些打动。

甚至为什么去“二手”现场,因为人比较多,他们可以跳水。这真的很打击我。很多年轻人就看谁卖得多,不是好与不好,或者他喜不喜欢,而是我能跳水。如果就三五十人的演出,他一蹦摔那了。对他们来说,我来玩来了,真的是享受音乐。可能这慢慢接近国际市场的感觉了,以前国内音乐节感觉是在发泄,但我去欧洲参加音乐节会看到带着孩子的一家人,有家庭聚会的感觉。中国现在慢慢也有这种情绪了。

三联生活周刊:现在大家都喊着要出圈,很久之前你就做了很多跨界的尝试,比如说摇滚火锅,比如说红配绿品牌,然后又用艺术嫁接音乐,感觉你出圈的企图心一直都很强。

梁龙:有时候会发现,人是被左右的。美妆完全是误打误撞,紧接着就是有人给你做口红,然后有人要找你带货。

我知道这个事不会太长久。我的最终诉求是,一个不变的表达是前提,其他怎么变都不是问题。比如玩乐队就是不变的表达,当各种商业风向标起伏不定的时候,乐队不能倒。市场一定是需要新人的,我们在这个时候必须努力,不管是自己的力量还是借助其他力量,让我们真正想去行走的东西走好,所以破圈我觉得是找到另一条谋生之路。这并不容易,光是墨守陈规地去做你所谓的艺术品也没有意义,你还得创新,一边实验一边想办法生存。很多人说你的理想最后还不是很辛苦吗?我认为人活着就是辛苦的。

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯