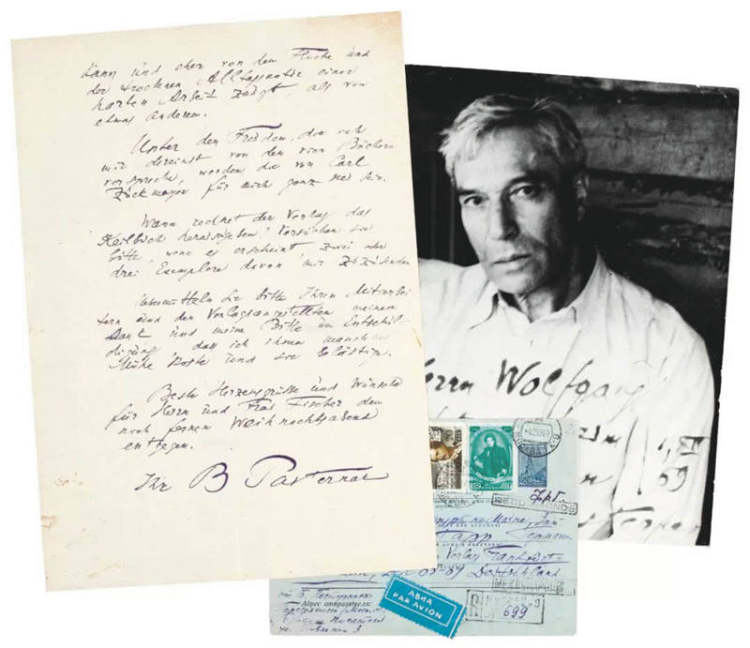

鲍利斯·列奥尼多维奇·帕斯捷尔纳克 (视觉中国供图)

1926年的书信

在帕斯捷尔纳克的自传《安全保护证》的开头,他描写了20多年前与里尔克的首次相遇:

1900年夏天的一个炎热的早晨,帕斯捷尔纳克的父亲带着全家人乘坐火车去奥德萨旅行。列车开动之前,只见窗外走来一个披着黑色奥地利蒂罗尔式斗篷的人,还有一个高个子女人与他同行。两人与帕斯捷尔纳克的父亲攀谈起来,那位陌生的男人一直说着德语。帕斯捷尔纳克回忆道:“我虽然熟练地掌握了德语,可是他说的那种德语我却从来没有听到过。”途中,两人又再次来到帕斯捷尔纳克的包厢与父亲聊天,“然后,他俩告辞回了自己的车厢……人的面孔和发生的事情有时会被淡忘,甚至可以设想,会被永久地淡忘”。

但是这件事情却没有被帕斯捷尔纳克忘记,相反,这仅有的一次与里尔克的会面成了他记忆中最为精彩的片段之一:在20多年之后,这位穿着黑色奥地利蒂罗尔式斗篷的德国诗人,不但成为了他的崇拜对象,更是通过热烈的通信,为迷茫中的帕斯捷尔纳克点亮了一盏明灯。

《抒情诗的呼吸——一九二六年书信》起始于里尔克50岁那一年。作为浪漫主义的隐士艺术家,里尔克被视为诗歌的化身。在“一战”后崩坏的欧洲,无数对当代世界的道德状况深感不满的人将里尔克当作时代的解药。

1925年12月里尔克50岁生日之际,西欧文艺界掀起了一股里尔克纪念风潮。在众多贺信之中,有一封就来自帕斯捷尔纳克的画家父亲列·奥·帕斯捷尔纳克。里尔克在次年3月回复了老朋友的祝福,在信中,他写到自己对鲍里斯·帕斯捷尔纳克的关注:

“我通过很多途径获悉了您儿子鲍里斯早来的声誉。我在巴黎期间读到了他的一些很好的诗。而如今我感到激动的是,我听说,对我和我的工作继续保持着兴趣的,并不只是已经得到公认的新一代诗人鲍里斯一个人,而是,你们大家都一直真心地、同情地关注着我的生活,您,我的朋友,还让您的家人保存下了对我的记忆和同情,并因此而使我的心灵所珍爱的那份财富无限地增大了。”

这封信成为了一段密切书信往来的肇始。

在获知里尔克对自己的关注后,帕斯捷尔纳克将“20年之久的爱意、敬慕和感激”化成了一封饱含深情的书信。他写道,无论自己进行的是何种艺术形式的探索,他始终都浸沐在里尔克诗歌的滋养之中,因那“广阔、无穷、深邃的恩赐而无限地感激您”,甚至连他性格的基本特征和精神生活的塑造都要归功于里尔克。

在与里尔克建立联系后,帕斯捷尔纳克将自己最珍重的对话者——俄国女诗人玛丽娜·茨维塔耶娃介绍进来,从此,一位偶像和两个崇拜者,两个崇拜者又互相崇拜着,三人之间的书信往来,构成了里尔克晚年一段创作交流与精神扶持的感人往事。

玛丽娜·伊万诺夫娜·茨维塔耶娃(法新社供图)

一位偶像和两个崇拜者

茨维塔耶娃和帕斯捷尔纳克既是莫斯科同乡,也是同样出身于教授家庭的同龄人。在和平时期行将结束之前,茨维塔耶娃的天赋已被俄国艺术界的一些权威人士所认可,她在莫斯科演艺界的知名度也在不断增长。茨维塔耶娃很早就将诗歌创作作为自己终生的使命,而帕斯捷尔纳克则在音乐和哲学研究中探索了很久,直到1913年,才开始创作自己的第一部诗集。

两人在茨维塔耶娃追随丈夫去了柏林之前,似乎只有过三四次匆匆的见面。直到1922年,帕斯捷尔纳克读到了女诗人的诗集《里程标》,于是被她“茨维塔耶娃诗歌形式的抒情力量所征服了”。他写给女诗人一封热情洋溢的长信,两人遂开始了20年代频繁的通信。

20世纪20年代上半叶是帕斯捷尔纳克创作历程中最为艰难的一段时期。他对抒情诗充满了悲观和疑惑,认为在战争和革命的年代,抒情诗的写作是一种不会有任何结果的追求,只有历史学家和史诗写作才是时代所需要的。

茨维塔耶娃被帕斯捷尔纳克视为自己的第一位读者和批评家,她对他的犹豫和自我怀疑表示过强烈的愤怒:“我真是不理解你,你居然要抛弃诗歌。然后呢?从桥上跳进莫斯科河吗?亲爱的朋友,面对诗歌就要像面对爱情那样:只要她还没有抛弃你……你依然是竖琴的农奴啊。”

感情最为澎湃的茨维塔耶娃很快成为了三人交往的主导者。她将浓烈而奔放的爱释放给了里尔克和帕斯捷尔纳克,他们两两之间都表达着爱意。帕斯捷尔纳克因茨维塔耶娃爱的天平偏向了里尔克而暗自神伤,茨维塔耶娃因误解里尔克以病情为托辞推迟回信而恼怒,诗人的感性,在书信里,在抒情诗里,被一齐放飞着。

在这部书信集中,帕斯捷尔纳克的苦吟和茨维塔耶娃的高亢都显得真实可触。与之相对,里尔克的回信沉稳内敛,却像一块坚定不移的磐石,为两个年轻诗人肆无忌惮的倾诉提供了温存的包容与保护。

如果将三人之间纠缠复杂的情感与他们的诗歌探讨结合在一起,便不会觉得那么惊世骇俗。

帕斯捷尔纳克的书信手稿

里尔克作为两位年轻诗人的精神偶像,无论是在他们的创作危机还是精神苦闷中,都给予了摆脱孤独的强大力量。在收到里尔克作为新年礼物寄来的两本新诗集《杜伊诺哀歌》和《先给俄耳甫斯的十四行诗》后,茨维塔耶娃将里尔克视为最崇高神性的化身:“您是一个自然现象,是具体化了的第五元素:诗歌本身,或者(还不是全部)您就是那种诗歌在其中诞生的东西,就是那种大于诗歌自身、也大于您的东西。”

正如苏珊·桑塔格所言:“两位年轻的俄国诗人,相互之间有过数年以工作和生活为主题的炽热通信,他俩又与一位伟大的德语诗人建立了书信联系,对于他们两人来说,这位德语诗人就是诗歌的化身。这三种方式的爱的书信,以及他们自身,就是一个将关于诗歌和精神生活的激情戏剧化的无与伦比的范例。”

“浪漫主义就是灵魂。”茨维塔耶娃将这句话作为自己的信条。世俗而贫乏的现实世界被她称为“肉体世界”,诗意而崇高的“灵魂世界”才是她所歌颂的精神世界的现实。在这样的语境下,茨维塔耶娃式的爱情,总是要挣脱那种真实相触的肉体外壳,她在一封写给里尔克的信中写道:“我不是靠自己的嘴活着的,吻我的人会从我旁边走过。”

他们表现出的恣肆的情感,在与志趣相同的灵魂交流中显得纯洁而清晰。

令人唏嘘不已的是,温柔而宽厚的里尔克实则生命已进入尾声。

在1926年8月19日写给茨维塔耶娃的信中,里尔克表达了希望急切会面的愿望:

如果我不那么相信,我们注定要彼此结合,仿佛两个层面,两个温情毗连的岩层,同一巢穴的两半,梦的巢穴,里面居住着一只大鸟,一头凶猛的精神之鸟……如果我不那么(较之于你)相信……(或许是由于我所承受着的并时常觉得已无力克服的那种非同寻常、纠缠不已的重负,所以我如今等待的不是事物本身,而是当它们对我发出请求时的某种来自它们的独特、可靠的帮助,是某种相应的支持吧?)那么我也不会更少地(相反:更强烈地)需要让自己有朝一日能恰恰是这样地挣脱出深渊的深渊和无底的深井。但在此之前,是一个间歇,是对循环往复的漫长岁月的恐惧,是(突然地)面临意外情形的恐惧,那些意外情形于此一无所知,也无法获知。

……别拖至冬天!……

茨维塔耶娃没有意识到,里尔克已经病入膏肓。他没能过完那个冬天。

里尔克在短暂旅行后,于10月初回到了锡尔,住在“贝尔维”旅馆。刚刚从洛桑大学语文系毕业的俄国姑娘叶夫盖尼娅·切尔诺思维托娃成了他的秘书,帮助他再次返回自己早年的那些记忆。“我的艺术变得更有力、更丰富了,朝向整整一片无垠的领域,我领着一支长长的驼队返回祖国,驼背上的货物泛着淡淡的光芒。”里尔克曾这样评价俄国对他年轻时的影响。

茨维塔耶娃没有等来里尔克的回信。但是他实现了茨维塔耶娃求赠德语神话集的请求。在他去世之后,茨维塔耶娃接到了里尔克秘书寄来的书。

在里尔克去世两个多月后,帕斯捷尔纳克收到了茨维塔耶娃的信。

“《房间的企图》本来是写你我的诗,后来却变成了一首写他和我的诗。”茨维塔耶娃写道,“我直截了当地向活着的他说道,我想去他那里!——怎能不见面呢,怎能以另一种方式见面呢?由此而来的就是当时折磨着我的一种奇异的——不爱、回避和拒绝每一行诗的情感。”

因里尔克的死而精神世界濒临崩塌的帕斯捷尔纳克在回信中写道,他依然认为彼此交往的细节同样在深入地影响着这部作品,比如帕斯捷尔纳克的梦,在梦中他与茨维塔耶娃相见,“一家明亮、纯洁无瑕的旅馆,没有臭虫,也没有家具”,还有“一个个过道”。

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯