厉槟源青铜雕塑作品《被闪电击中的男孩》

无处不工作室

跟厉槟源的采访约在景山公园,他就住在附近的胡同里。2011年从中央美术学院毕业后,他住过宋庄、黑桥、京旺家园、草场地几个北漂艺术家的聚居区。草场地的工作室拆迁后,厉槟源由朋友辗转介绍,找到了现在的居所,一个四合院中的两间,朋友给了一个友情价,到现在他住了两年多。

一个从湖南来北京漂泊的艺术家住到了市中心,连他自己都搞不清楚是应该自得还是自嘲。北京的“一环”内特别清静,尤其到了晚上,从故宫出来的游客散尽,街面上人不多,连个便利店都找不到,他说最好的是不太担心会再被赶走,但心里的漂泊感似乎并没有消散。好在夜晚路边总有些“老北京”扎堆打牌,没事看看还挺有意思。

厉槟源现在是一个职业的行为艺术家,他以此为生,但没有固定收入。在所有艺术门类中,做行为艺术是最冒险的选择,也往往需要承受更大的舆论压力,因为行为艺术的本质就是行为,门槛不高,看起来不需要什么技术含量,艺术家在行为中某些偏执的追求也很难被大众理解和接受,这些作品更是很少会像绘画、雕塑那样,被收藏家买单。艺术家本就是孤独、边缘的群体,做行为艺术的更是边缘。

走进厉槟源的住所,十几个大大小小的行李箱堆在外屋,有的立在墙边,有的摊开,里面堆满了日常用品,像是昨天才跟着主人从外地回来。这几年来,随着名气增大,厉槟源外出的工作变多了,他经常出远门,但没有固定的行李箱,看着哪个合适,拎起来就走。他所有的家当里,除了拍摄用的设备,大概就是箱子了。

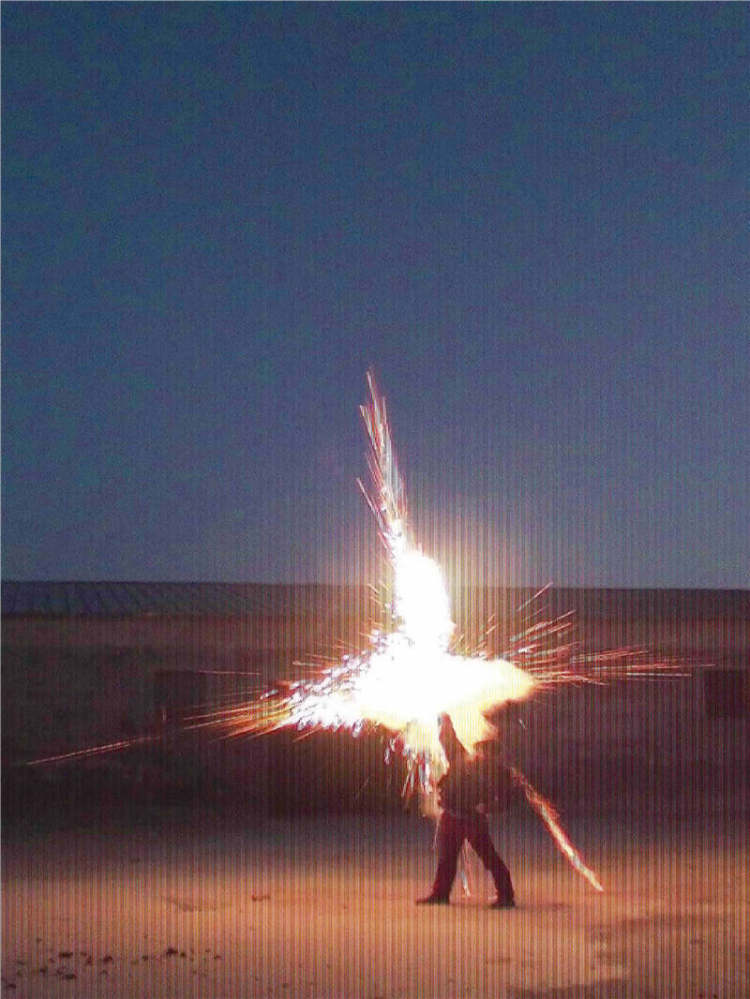

箱子边上立着一幅大尺寸喷绘照片,其实也是临时的。照片里,厉槟源摆出一副《自由引导人民》中引领自由的“女神”的姿态,画中女子举的是法兰西旗帜,他举的是一盒点燃的烟花,像个即将赴死的英雄。这是2011年在创作《正义》时拍的,那时北京还没有颁布烟花禁令,烟火在夜空中绽放开,把原本没有关系的人和房屋同时照亮,定格在这个将一切短暂融为一体的瞬间。大相框像个门房似的靠在门口,告诉前来拜访的朋友客人:“这两间出租房,叫做‘厉宅’。”

最近这几年,随着城市的规范制度越来越严格,厉槟源很少在北京做作品了,因为他的作品太依赖空间与环境,他必须不断向外探索,寻找一个合适的空间是他创作的开始。

艺术家厉槟源

每次去外地,除了参加展览、活动或会友,厉槟源都是带着创作动机去的。他给我看了一件作品《进程》,是去年冬天去鹤岗探好友、演员章宇的班时做的。探班之余,厉槟源也在观察环境,他喜欢把目光投向生态多元的城乡接合部,或者山间郊野,这里有被荒废的人工建筑,也有难得留存的原生自然环境。他把自己置身在这样的环境中,去让身体与环境发生某种关联,从而表达自己的感受和想法。

《进程》的拍摄地是城郊一片不规则的野湖,零下二三十摄氏度的天气里,冰面很厚,风也刺骨。他给自己制定了一个创作计划,四肢绑着四块红砖,从湖面的一端爬向另一端,大约有一公里的距离。这的确是个疯子一般的想法。

但厉槟源不会提前制定好计划,再去找相应匹配的空间,而是让环境去激发自己。每去一个新地方,对他来说都是未知、陌生的,他需要这种新鲜感带来的感官刺激,从而触发出真正的创作动机,也就是所谓的“灵感迸发”。“这种新鲜的感觉是第一经验,如果当下不立刻把想法做出来,再去揣摩几天,感觉一消失,就什么都做不出来了。”厉槟源说道。

厉槟源没有助手,所有行为的实施、拍摄、剪辑都是自己完成。在实施行为的过程中,他必须自己掌控机位,调整拍摄的角度。“找助手太贵了,而且只有我自己知道怎么拍我自己。摄影机好像是我自己的一个眼睛,我怎么看我自己其实是很重要的。”在找到空间、蹦出想法与实施行为的整个过程中,厉槟源有着强烈的艺术家性格——冲动、偏执、较真、自我,在这种状态下,助手的确无处安放。

在那片冰冻的野湖湖面上,厉槟源爬行了一个多小时,中途有一块砖磨破了绷带掉落了,他带着另外三块砖完成了整个计划。他用了两个机位,大约每隔十分钟爬起来调整一下摄影机,再继续爬。最终视频剪出来有十来分钟,镜头里,他像个苦行僧一样去挑战这个看似毫无意义的生理和心理双重极限。对于一个艺术家而言,这是他的作品,爬到对面才算完整,他要追求这种完整性,就像一幅画要画完一样。厉槟源认为这就是意义所在,或者也可以说它毫无意义,但挺有意思。

每一件作品的创作场景都不一样,家乡发洪水的堤坝上、英国的海边、香港太平山顶、望京街头——行为艺术家拥有这种自由度,让艺术发生在任何空间、任何时间。还在黑桥住时,有一天,厉槟源出门遛弯,路过一堵废弃的围墙,上面一个大大的红色“拆”字,他找来喷漆,在墙上喷了6个大字“厉槟源工作室”,兴奋极了,那一刻,他觉得全世界都是他的艺术空间,无处不是他的工作室。即使几天后,这堵墙就要面临被拆除的命运,如果墙有情感,在垂死挣扎的最后时刻,会与一个有点神经质的艺术家产生交集,那应该也是一场浪漫的死亡。

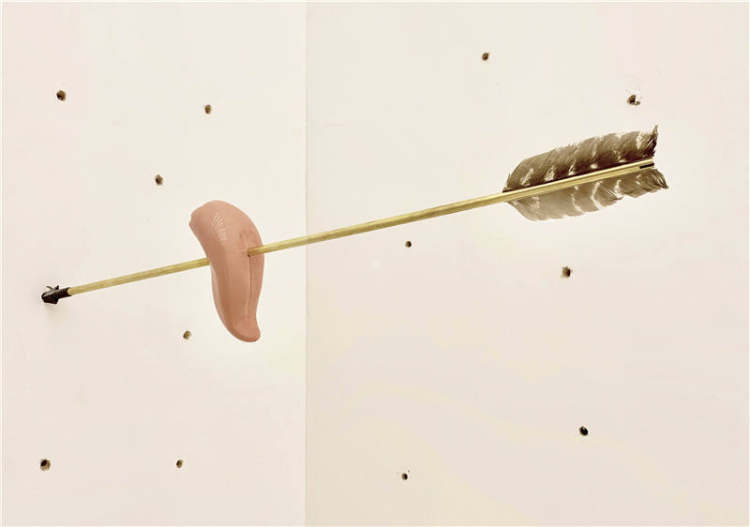

厉槟源装置作品《谣言》

厉槟源装置作品《谣言》

从雕塑到行为艺术

上个月,厉槟源的最新个展“断裂点”在上海仁庐空间开幕。展览上,他带来了三件2019年的新作《自然史》《房间》《谣言》和其他几件旧作。从毕业到现在的8年时间,对于一个艺术家来说不算长,这些作品也并没有呈现出太多风格变化,只是真实地展示了8年来厉槟源的状态。

单看每一件作品,很难分辨出时间先后,有一个诀窍,看发型。现在这头长发留了两年多,一个朋友找到他,想让他在自己的电影中客串一把,演个美术高考培训班的老师,他的形象最合适。就这样,长发一留再留,厉槟源希望可以赶紧剪掉,回归短发。在此之前,寸头时期的状态相对稚嫩一些,随着头发慢慢留长,自身和作品也在慢慢成熟。

2006年,厉槟源考上中央美术学院雕塑系。央美的造型类专业尤其难考,多的是考了好几年的“大龄青年”,他也是在第三年才考上的。在两年的基础课训练后,雕塑系开始分工作室,也就是不同的专业方向。厉槟源选了第三工作室,方向是“材料与观念”。传统雕塑强调造型语言,比如雕塑的空间感、材料的表现力,第三工作室则要求学生不局限于这些技术层面,而是注重观念和思维,培养对事物的不同看法,更前卫,更“当代”,充满实验性,也更捉摸不透。

能进入雕塑系读书的人,没有一个是造型能力差的,都有很强的基本功,但如何摆脱掉多年养成的对雕塑的程式化理解,则是一门更难的课。即便要放弃雕塑,5年的美院学习还是将他塑造成了一个以雕塑为基础的艺术家,他觉得“雕塑最重要的是动手能力,这是雕塑给我带来的很珍贵的东西”。

在新作中,装置作品《谣言》是最具雕塑感的。一间小屋里,四面墙壁上插满了箭,每一支箭将一个用陶瓷做的舌头钉在墙上,一共600支。站在这些箭与舌头中间,很难不感到毛骨悚然又压抑难受。当舌头是谣言时,箭是自由,当舌头是自由时,箭是某种权力。厉槟源前年就做好了《谣言》这个方案,一直没有实施,直到今年才完成。在表达想法的同时,他还是希望能在视觉上有所突破,做出艺术上的美感。

跟很多艺术家一样,厉槟源也不愿给自己贴标签,他不喜欢被定义为一个行为艺术家。2013年,因为感情失意,夜深人静时他在望京街头裸奔过几次,既是情绪宣泄,也是自己的某件行为艺术作品。当这个行为被路人拍下来在网上传播后,厉槟源第一次成为舆论焦点,成了那个被箭钉在墙上的舌头。虽然这未必是一件好作品,但当舆论嘲笑他是在做“行为艺术”时,并不知道他真的是个做行为艺术的。

现在他的创作不再那么直白,他试着把情绪收敛起来,找到一种简单而恒定的状态。因为离得近,闲暇时他常去景山公园。他说自己越来越喜欢北京的公园,强身健体的,唱歌打坐的,下棋遛鸟的,这是一个让人放松的乌托邦乐园,没人在意你在做什么。公园里有个老宋,每天都在固定的亭子里吊嗓子练京剧,还唱一些没溜儿的小调。老宋每天早上带着干粮进公园,一唱就是一天,最近还收了个徒弟。厉槟源渐渐跟老宋混熟了,拍了好多老宋的故事,想着以他为素材做一件作品。他总想在现实生活中找到短暂的避难所,公园是一处,做行为艺术时也是,可以沉浸到专注、自我的状态中去。

厉槟源2019年新作《自然史》

厉槟源2011年行为艺术作品照片《正义》

“从危险之处摘取的艺术”

厉槟源现在的作息很“艺术家”,凌晨睡觉,下午起床。每天晚上,他要从几十个移动硬盘的素材中找出最近需要剪辑的片子,工作一夜。

《2119》是刚刚完成的一个片子,但素材是5年前的。2014年除夕前两天,他还没买到回老家湖南永州的车票,他决定临时去火车站买票,只要是往南开的车都可以,有票就走,到站再换乘,总是能回到家的,于是他带着一台小DV上路了。在窗口问遍了所有余票,捡漏到一张从北京到徐州的站票,又在徐州火车站附近的小旅馆住了一宿,辗转火车、大巴,花了50多个小时终于回到了农村老家,一路行程2119公里。他想记录下回家过年的过程,以及路上遇到的人世百态。

厉槟源是个体验派的艺术家,但凡能感受的事情和感觉,他都要试一试。《2119》是在社会人群中的体验,但更多作品还是像《正义》《进程》那样,是内省的,自身内心和身体的体验。

今年春天在荷兰埃因霍温MU艺术中心,他做了一个现场行为。艺术中心是原先飞利浦车间改造的,很有工业感,厉槟源在场地中用水泥砌了一堵四方砖墙,有3米高,自己坐在墙顶上向下凿,直到全部凿完为止。2016年在乌镇的艺术邀请展上,他表演过一次这个行为,但当时失败了,因为砖墙实在是砌得太牢固,根本凿不动,费了半天劲砖墙才矮了30厘米。

这次在荷兰他吸取了教训,但完成整个表演,还是耗费了4个多小时,这期间只是砸砖,没有其他任何行为干扰。前来参观的人几乎没有人看完全程,但都会看到其中的一个小片段。现场行为表演打动人,依赖于这种零距离的互动感,人们能真切地感受到一个单纯的行为的力量。

厉槟源说自己的艺术是“从危险之处摘取来的艺术”,他总是把自己置身于一个不安全的环境中,可能是精神上的冒险,也可能是身体上的冒险。

他最冒险的一次行为把自己摔成了轻微脑震荡。2015年去乡下爷爷家,他看到废弃房屋前有一片竹子很美,如果高耸的竹子弯下来一根,放在整个镜头的构图中会更美,于是他准备爬竹子,用自己的身体创造出一个美的构图。他还给自己制造了一些规范,把拖鞋放在竹子下的某一个位置,当竹子弯下来时,双脚正好可以重新穿上那个拖鞋。

一切计划看起来很完美。但当他爬上竹子快够到拖鞋时,又临时改变了想法,他又想爬回去。几次试验后都不成功,已是手脚无力,内心极其恐惧,悬在三四米高的空中,回不去也下不来,把自己卡在那儿了,最后耗尽所有力气,还是摔了下来。一切都在计划范围之外。

这件事情之后,厉槟源带了几个月的脖套,一边忍受身体上的煎熬,一边夜夜失眠。他第一次严肃地陷入反思:“因为身体是我唯一的材料,不能有损伤,还是得尽量做一个‘长跑运动员’。如果未来真的因为作品出了什么事,那我也认了。”

但他显然不会放弃体验,还是会做很多危险的事——站在点燃的引线上,在沙漠上撑塑料盆前进,用身体和木板挡洪水,把身体横在两块石头之间做一座桥。他觉得“只有在风暴里才能感受风暴,才能跟它发生关系,如果只是一个旁观者,永远无法体验风暴里的感觉。”

行为艺术家谢德庆曾在20世纪80年代做过“5个一年”的作品,其中有一年是跟女艺术家琳达·蒙塔娜(Linda Mantano)用一根绳子拴在一起,无论做什么都不分开,但不发生身体接触,这样坚持一年。后来琳达谈道:“我坚信我们所做的一切都是艺术——吵架、吃饭、睡觉——这样一些消极因素甚至也被提升到了艺术的高度。”当行为艺术家们把自己的身体当作艺术之后,他们就必须笃定,靠着那份信念支撑下去。厉槟源也是这样。

大学期间,他喜欢写诗,写些短句,现在不写了,他用身体取代文字,表达的还是自己眼中的人生与世界。厉槟源的很多作品虽然荒诞又虚无,但总能从其中感受到某种浪漫,他把浪漫建立在摧毁、破坏、牺牲的基础上,带着一种向死而生、不计后果的姿态。而透过他的个人经验,折射出的是普通人的生存状态,追逐快乐,感受痛苦。

厉槟源现在有一位挚友,就是演员章宇。三四年前,两人在综艺节目的录制中认识,节目想邀请几位年轻艺术家做一档公路真人秀,艺术家、舞者、演员,各个门类的都有,在旅途中碰撞出火花,创作出一些东西来。节目最终没有播出,但两人成了好友。去年,章宇主演了导演胡波的遗作《大象席地而坐》,厉槟源也在片中客串了一把。就在几天前,章宇帮厉槟源剪掉了那头长发。那一天,是胡波去世两周年的祭日。

相关文章

相关文章

精彩导读

精彩导读

热门资讯

热门资讯